褶皱里的永恒

2025年07月23日

字数:1179

版次:04

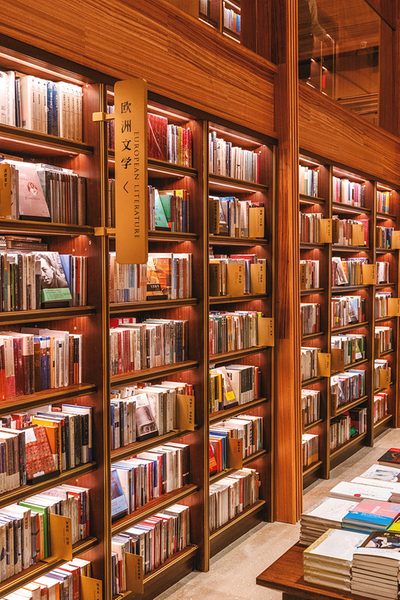

午后的阳光斜斜地穿过图书馆的玻璃幕墙,斑驳地洒在《我们仨》那泛黄的书页上。杨绛先生用细腻的文字搭建的“古驿道”在光影中若隐若现,在那些看似寻常的柴米油盐里,蕴藏着超越生死的生命哲理。当阳光从书脊游移至扉页的褶皱时,读至书尾的我,指尖所触,已分不清是纸张的纹路,还是岁月沉淀的痕迹。

在杨绛笔下,钱锺书会为煮老了的鸡蛋道歉,女儿钱瑗总在病床上用俏皮的简笔画勾勒出生活的点滴。这些鲜活的细节,让我不禁想起姥姥那双布满皱纹的手,她总能把蔫了的青菜炒得脆嫩;想起父亲那支修了二十年的旧钢笔,笔帽上的划痕都泛着温润的光。每个家庭都有自己独特的故事和密码,这些琐碎日常如同散落的珍珠,在记忆的丝线上串起永不褪色的时光。正是这些温润的细节,让我们在追逐远方的星辰时,仍能感知脚下土壤的温度。杨绛一家在牛津的午后茶叙、在干校的煤油灯下读书,在动荡年代里互相搀扶的身影,恰似一面明镜,照见我们匆忙生活中被忽略的温情。那些我们习以为常的晨昏问候,餐桌上的絮语,何尝不是抵御岁月荒寒的铠甲?

然而,茶香氤氲的日常终究要直面生死命题。杨绛用诗意的笔触将死亡描摹成一场漫长的送别。这让我回想起姥姥离世前的那个黄昏,她艰难地抬手拂去我肩头的雪花,叮嘱我冬天要记得添衣。死亡从来不是戛然而止的休止符,而是余音袅袅的延长音。在目睹至亲化作古驿道上的点点星火时,杨绛展现出惊人的生命韧性。这让我深刻领悟到:真正的告别不是撕心裂肺的恸哭,而是将爱内化成继续前行的力量。就像老家院子里那株被雷劈过的老槐树,伤痕处萌发的新芽反而更显苍翠,生命也因此而更加坚韧。

读到杨绛在空屋里整理书信手稿的场景,让我想起了在老宅整理奶奶遗物的经历。褪色的毛线团、磨破的顶针、打满补丁的衣服,每件旧物都是打开记忆之门的钥匙,带领我们穿越时光的长廊。我们都在用不同的方式对抗遗忘,在时间的河流里打捞温暖的碎片。当“我们仨”变成“我一人”,杨绛用文字重构了消逝的时空,让爱与回忆得以永恒。这让我想起敦煌壁画里永不停歇的飞天,想起故宫屋脊上凝固的鸱吻。真正的永恒不在物质的坚固,而在记忆的流转与传承。每个普通人的生命史,都是文明长河里闪烁的微光,汇聚成璀璨的星河。

合上书页时,暮色已经浸染了半个城市。我望向窗外,看到公交站台前一位年轻母亲正在为孩子系紧松开的鞋带;巷口的老夫妇互相搀扶着数着银杏叶,脸上洋溢着幸福的笑容。这些平凡的画面在那一刻仿佛被赋予了别样的意义和价值。杨绛教会我们的,或许不仅仅是如何面对死亡,更是如何在有限的时空里,将刹那间的温暖编织成永恒的璎珞。

当我们学会在煎蛋的滋滋声里听见诗意,在药香氤氲中触摸永恒,“我们仨”的故事就会在每个人心中长出新的年轮。此刻,窗外的梧桐叶正簌簌落下,我忽然明白,原来生命最深的韵味就藏在那些被我们反复摩挲的日常褶皱里,等着我们去发现、去珍惜。(作者单位:广东公司清远电厂)

首页

首页 上一期

上一期

上一篇

上一篇